Gros impact sur l'hémisphère nord il y a 12 900 ans - MAJ

Une équipe de chercheurs internationale composée de 18 membres a découvert de nouvelles preuves passionnantes qui soutiennent la théorie selon laquelle un impact extraterrestre a eu lieu il y presque 13 000 ans. Preuves en sont les matériaux découverts dans une fine couche de pierre sédimentaire en Pennsylvanie et en Caroline du Sud aux États-Unis et en Syrie. Nous pouvons distinguer ces matériaux car à l'époque où ils ont été créés, ils ne pouvaient être formés qu'à une température de 1 700 à 2 200 degrés Celsius suite à l'impact d'un corps cosmique sur la Terre. Tout ces éléments soutiennent l'hypothèse controversée du Dryas récent (YDB, Younger Dryas Boundary). L'enquête a été publiée au Royaume-Uni, dans la revue PNAS.

Selon l'hypothèse du Dryas récent, également connue sous l'appellation de l'hypothèse de la comète de Clovis, une grande explosion ou un impact sur Terre d'un ou de multiples objets de l'espace aurait marqué le début de la période froide du Dryas récent il y a quelque 12 900 ans. L'événement correspondrait plus ou moins à l'extinction majeure de la mégafaune nord-américaine, y compris les mammouths et les primates géants, et la disparition de la culture préhistorique et celle de Clovis largement diffuse. Cette théorie n'a pas porté beaucoup de fruits; une des raisons était le manque de données de confirmation. Cette nouvelle découverte, toutefois, semble soutenir fortement l'hypothèse controversée du Dryas récent.

« Ces scientifiques ont identifié trois niveaux contemporains il y a plus de 12 000 ans, sur deux continents produisant des objets siliceux ressemblant à des scories (SLO, scoria-like objects)», affirme H. Richard Lane, directeur de programme de la section des Sciences de la Terre de la National Science Foundation américaine, qui a financé la recherche. « Les SLO indiquent des explosions/impacts cosmiques à haute énergie, qui soutiennent l'avis selon lequel ces événements ont constitué le commencement du Dryas récent. Cette époque a été un départ majeur dans l'histoire biotique, humaine et climatologique.»

La confirmation de ce fait est étayée par le fait que le quartz fondu apporte des preuves morphologiques et géochimiques, qui indiquent que le matériau n'est ni cosmique, volcanique ni d'origine anthropique. « Les températures très élevées de quartz fondu semblent identiques à celles produites lors d'événements d'impact cosmique connus tels que le cratère de météorite en Arizona, et le champ de tectite australasien», affirme James Kennett, professeur des sciences de la Terre à l'université de Santa Barbara (Californie) aux États-Unis.

«Le matériau fondu concorde également avec le quartz fondu à l'issue de l'explosion nucléaire en 1945 à Socorro, au Nouveau Mexique», poursuit-il. «Les températures extrêmes requises sont égales à celles d'une explosion de bombe atomique, suffisamment élevées pour faire fondre et bouillir du sable.»

D'après les chercheurs, les preuves matérielles soutenant l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent touchent trois continents, couvrant presque un tiers de la planète, depuis la Californie à l'Europe de l'Ouest, et au Moyen-Orient. La découverte étend la gamme de preuves en Allemagne et en Syrie, le point le plus à l'Est jamais identifié dans l'hémisphère nord. Les chercheurs ont désormais identifié une limite au champ de débris de l'impact.

«Étant donné que ces trois sites en Amérique du Nord et au Moyen-Orient sont séparés de 1 000 à 10 000 kilomètres, il y avait probablement 3 ou plus épicentres majeurs d'impact/explosion pour l'événement d'impact du Dryas récent, probablement causé par un ensemble d'objets cosmiques qui étaient des fragments soit de météorite soit de comète », affirmait le professeur Kennett.

Moissan est né à Paris en 1852, doctorat de chimie en 1880, il découvrit aussi le Carbure de Silicium(Carborundum) la Moissanite. Il avait découvert en 1904 ce nouveau minerai à l état naturel en analysant une météorite du Canyon Diablo en Arizona. A cet endroit, il y a environ 49500 ans, une plaine parfaite s'étendait, venant de l espace à une vitesse de 70000Km/h une météorite de Nickel et de fer qui pesait des millions de tonnes, frappa le sol dans un bruit infernal et une lumière aveuglante. Pire qu'une explosion nucléaire, l'explosion créa dans un premier temps un champignon qui s'éleva jusqu’à la stratosphère, et qui déclencha une pluie de débris du météore et de la terre mélangés. Rien ne put survivre aux alentours, ce qui explique l'aspect désertique de la région. Le cratère culmine à l'heure actuelle, malgré l'érosion, à 50 mètres au dessus du sol, le fond se situe à -175 mètres, la circonférence du cratère est de 5 kilomètres environ.

Le document cite également des exemples de recherche indépendante récente qui soutiennent l'hypothèse du Dryas récent, ainsi que deux groupes indépendants ayant découvert du quartz fondu dans les couches de Dryas récent en Arizona et au Vénézuela. « Les résultats réfutent fortement l'affirmation de certains critiques que 'personne ne peut reproduire' la preuve du Dryas récent, ou que les matériaux tombent simplement de l'espace de façon non catastrophique», a fait remarquer le professeur Kennett.

Il a ajouté que le site archéologique en Syrie où le matériau de quartz fondu a été découvert - Abu Hureyra, dans la vallée de l'Euphrate - est un des nouveaux sites de la sorte qui a enregistré la transition des chasseurs-cueilleurs nomades au fermiers-chasseurs vivant en permanence dans les villages. « Les archéologues et anthropologues considèrent cette région comme le 'berceau de l'agriculture', qui est apparu il y a près de 12 900 ans», déclare le professeur Kennett.

« La présence d'une épaisse couche de charbon de bois dans le village primitif en Syrie indique un grand incendie associé au quartz fondu et aux sphérules d'impact il y a 12 900 ans », poursuit-il. « Les preuves suggèrent que les effets sur ce site et ses habitant devaient avoir été virulents. »

MAJ 25-03-2015 : Carolina Bays et la comète Clovis

Les dépressions de Carolina Bays forment un groupe d'environ 500.000 lacs et marais s'étendant de la Floride au New Jersey, le long de la côte Atlantique.

Les principales formations sont situées aux abords des baies de Caroline, grosso modo dans un rayon de 100 km autour du lac Waccamaw (34.3°N, 78.5°O) situé en Caroline du Nord.

Il s'agit de formations plus ou moins elliptiques délimitées par des remparts, mesurant généralement entre 100 et 500 mètres de diamètre et jusqu'à 11 km de diamètre dans le cas de Snow Island. Elles sont parfois alignées, imbriquées ou juxtaposées et présentent une profondeur moyenne variant entre 2 et 15 mètres. Au fil du temps elles se sont remplies de sédiments et se sont transformées en lac ou en zone humide, parfois totalement envahie par des forêts.

Ces formations sont bien visibles en deux endroits, le premier autour de Bladen Lakes State Forest, dans une bande d'environ 100 km de long sur 20 km de large entre Fayetteville et Wilmington en Caroline du Nord, le second entre Conway et Little River en Caroline du Sud, dans un rayon d'environ 10 km autour de Lewis Ocean Bay.

A gauche, localisation des principales formations de Carolina Bays aux Etats-Unis, autour des régions de Bladen Lakes State Forest (NC), de Lewis Ocean Bay et de Snow Island (SC). La carte en vue oblique couvre une superficie d'environ 200x160 km. A droite, gros-plan sur les formations situées au nord de Bladen Lakes State Forest (Little Singletary Lake). Documents Google/T.Lombry.

Il n'y a toujours pas de consensus concernant l'éventuelle origine extraterrestre de ces formations. Néanmoins, au fil des analyses qui se sont succédées, l'hypothèse des cratères d'impacts semble se vérifier.

Les théories de l'érosion

Pendant des décennies, des scientifiques américains ont étudié les différents sites, prélevé et analysé des échantillons en laboratoire. Vu la taille et l'étendue des dépressions, rapidement des scientifiques (Melton et Schrivern 1933, Prouty 1934, Eyton et Parkhurst 1970) ont évoqué l'explosion d'un corps (petit astéroïde ou comète) au-dessus des Grands Lacs mais aucune météorite n'a jamais été découverte dans ces dépressions ou aux alentours.

Les plus réfractaires à la théorie de l'impact ont donc conclu qu'il s'agissait d'une forme d'érosion éolienne locale (Raisz 1934, A.H.Ivester, 2007), de phénomènes karstiques liés à l'érosion par dissolution de l'eau (Johnson, 1942) ou encore d'une érosion liée aux tourbillons d'eau générés par la fonte des glaces (les fameuses "marmites géantes", Kaczorowski 1976), autant d'hypothèses sans rapport avec un éventuel impact ou une explosion atmosphérique.

De nombreux chercheurs se sont efforcés de prouver que la théorie de l'impact était fausse, si bien que les défenseurs de cette théorie ont du répondre à chaque attaque de manière précise (comme c'est souvent le cas en sciences et récemment encore après la cartographie des fluctuations du rayonnement fossile à 2.7 K par le satellite COBE et l'équipe de G.Smoot).

Ainsi, certains scientifiques ont prétendu que la probabilité d'un impact cométaire était trop faible ou que son impact aurait provoqué un cratère beaucoup plus vaste.

On prétendit également que les traces de dépôts découvertes à la limite du Dryas récent ou YDB (Younger Dryas Boundary) remontaient en réalité à la limite K/T (l'impact de Chicxulub remontant à 65 millions d'années). Or, les traces sombres d'éjectas à la limite K/T ont été produites par un événement 100 fois plus puissant, et contrairement à celles de la limite YD, elle sont beaucoup plus épaisses et visibles à l’œil nu.

Enfin, d'autres scientifiques ont prétendu que les dépressions ne présentaient aucune des signatures habituelles des impacts météoritiques (sphérules carbonées vitrifiées, grains magnétiques, anomalies des taux d'osmium et d'iridium, etc). Or il n'en est rien, bien au contraire.

La théorie de l'impact

Dans la mémoire collective, il y a d'abord un fait qu'on ne peut ignorer concernant le lac Waccamaw de 8 km de diamètre situé en Caroline du Nord.

Georges Howard qui s'occupe aujourd'hui de protéger les régions humides de Caroline du Nord et étudia longtemps les formations de Carolina Bays, souligne que les indiens Waccamaw racontent une légende selon laquelle leurs ancêtres auraient observé l'explosion d'un astre dans le ciel au sud-est de leur territoire, correspondant à l'emplacement actuel de ce lac profond de 3.3 mètres maximum. Cet événement remonterait à plusieurs milliers d'années.

Les légendes sont rarement le fruit d'une invention de l'esprit. Ce ne serait pas la première légende indienne qui fait référence à un événement qui s'est réellement produit. Nous avons d'autres exemples aux Etats-Unis, en Alaska, en mer Egée et en Asie où la mémoire collective a conservé des légendes concernant des grandes vagues ou des séismes survenus il y a bien longtemps et qui conduisirent localement à des catastrophes. Plus près de nous, rappelez vous l'histoire de l'Atlantide (peut-être liée au déclin de l'Empire Crétois à Santorin ?) à laquelle fit référence Platon il y a plus de 2400 ans.

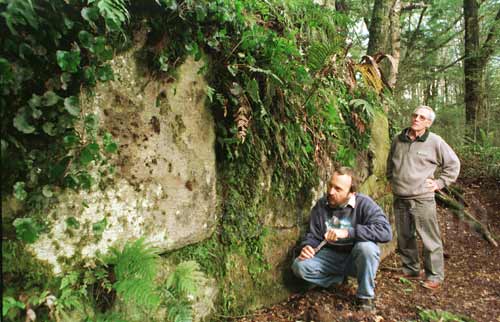

Profil de la baie Howard située à 2 km au nord de la ville de Duart, dans le conté de Bladen en Caroline du Nord. Cette dépression mesure environ 2.5 km de diamètre et sa profondeur varie entre 2 et 5 mètres. Notez en mauve la grande proportion de marqueurs extraterrestres (sphérules de carbone, grains magnétiques, microsphérules, carbone vitrifié, iridium) dans le cratère, typique des couches ayant suivi l'impact survenu il y a 12900 ans à la limite YDB et qu'on retrouve ailleurs en Amérique du Nord. Document GeoData Mapping.

Pour étayer la théorie de l'impact, les scientifiques ont dû reprendre le problème à zéro et refaire des analyses plus précises car la plupart des études manquaient de précision ou écartaient l'hypothèse de l'impact (ou de l'explosion) extraterrestre sans apporter les preuves que cet événement était exclu.

En 2007, une étude publiée par l'équipe de Richard Firestone du Lawrence Berkeley National Laboratory démontra qu'il y a 12900 ans, à la limite YDB, un objet de plus de 4 km explosa au-dessus du dôme glaciaire du massif des Laurentides, provoquant l'extinction de 33 espèces dont de nombreuses espèces de la mégafaune, des petits mammifères et des oiseaux et provoqua une cassure du glacier. Cette période correspond à la datation des échantillons prélevés dans les formations de Carolina Bays.

Parmi les indices, des échantillons d'arbres carbonisés prélevés dans les dépressions contiennent des sphérules vitrifiées compatibles avec une exposition à une onde de choc de 3200°C dans des conditions anoxiques (manque d'oxygène).

On a également découvert trois cratères dans les Grands Lacs situés à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. Ils sont alignés en chaîne comme on l'a déjà observé dans des formations sur Terre, sur la Lune (les catenae) ainsi que lors de l'impact de la comète Shoemaker-Levy sur Jupiter en 1994.

Parmi ces cratères, Charity Shoal situé dans le lac Ontario, mesure 1 km de diamètre. Selon une étude de la NOAA publiée en 2001, ce cratère s'est formé à l'époque YD, donc compatible avec un impact extraterrestre.

Quant aux Grands Lacs eux-mêmes, leur profondeur semble trop élevée (entre 244 et 405 m de profondeur) pour résulter de l'action érosive des glaciers ou des torrents et aucune activité tectonique ne s'est produite récemment dans cette région. Tous ces indices tendent à conclure que les formations de Carolina Bays seraient liées à un événement extraterrestre.

L'étude de Richard Firestone fut confirmée en 2012 par les recherches de l'équipe de Richard Lane de la Direction des Sciences de la Terre de la NSF. Leur étude démontra qu'une grande explosion ou un impact s'est produit sur Terre il y a 12900 ans.

En effet, un ou plusieurs objets venant de l'espace auraient marqué le début de la période glaciaire du Dryas récent. Cet événement est prouvé par des matériaux découverts dans des couches sédimentaires en Pennsylvanie, en Caroline du Sud et même en Syrie qui n'ont pu être formés qu'à une température comprise entre 1700 et 2200°C.

Ces différentes études apportent suffisamment d'indices pour conclure que les dépressions de Carolina Bays sont bien le résultat d'impacts d'ejectas survenus lors du Dryas récent il y a 12900 ans, à la fin de la dernière période glaciaire (dont le maximum remonte à 18000 ans). Toutefois, la nature de l'objet n'a toujours pas été établie avec certitude.

Ceci dit, une majorité de scientifiques pensent que ces impacts proviennent des éjectas provoqués par l'impact de la comète Clovis.

Le cratère Saginaw

En 2010, des chercheurs de l'organisation Cintos ont utilisé des données altimétriques de l'USGS NED, des données bathymétriques des Grands lacs de la NOAA ainsi que l'application Google Earth pour essayer d'inférer la position de l'éventuel cratère d'impact à l'origine des éjectas découverts à la limite YD. Leur modèle montre clairement que l'emplacement de tous les éjectas prend une forme ovoïde.

Dans un premier temps, de manière approximative, ils ont déterminé que le centre du cratère se situait dans la région des Grands Lacs, à l'ouest du lac Michigan, dans le Wisconsin par 43.6259° N et 89.7043° O.

Mais après correction, ajustements des trajectoires, en tenant compte de variations liées à l'effet du chaos et des inondations tel le "torrent de Kankakee" qui se produisit il y a 14000 à 18000 ans dans la région de Chicago, le centre du cratère d'impact fut déplacé au cœur du Michigan, entre le lac Michigan et le lac Huron, comme on le voit ci-dessous. Le cratère fut baptisé Saginaw, du nom de la baie où il se trouve.

Simulation réalisée avec Google Earth montrant que les éjectas (cercles rouges) relevés à la limite YD trouveraient leur origine dans la région des Grands Lacs, au cœur du Michigan. Les remparts du cratère simulé ont été superposés aux divers escarpements existants autour des Grands Lacs. Documents Cintos

En réalité le cratère présenté par les chercheurs de Cintos est une simulation basée sur une formation martienne ayant subit des débordements de matière fluide en forme de papillon. En utilisant ce modèle et en l'appliquant sur la zone présumée de l'impact, on constate par le plus grand hasard que la forme des remparts se superpose exactement aux escarpements existants de nos jours dans le Michigan. Reste toutefois à découvrir les éventuels débordements en forme de papillon pour valider cette modèle.

Ce cratère gigantesque forme une ellipse alignée dans la direction NE-SO d'environ 235 x 155 km dont les remparts culminent à 370 mètres au-dessus du plancher du cratère. Est-il à l'origine des formations de Carolina Bays ? On ne peut pas encore le certifier.

Quoiqu'il en soit, sur base de ce modèle on peut définir un premier scénario et avoir une idée du volume de matière déplacée et ses conséquences.

On estime qu'un objet aurait percuté le dôme glaciaire des Laurentides à hauteur des Grands Lacs et l'aurait pénétré sur 1 ou 2 km d'épaisseur, ce qui aurait amorti l'énergie de l'impact.

En estimant l'épaisseur moyenne du dôme de glace à au moins 500 mètres, on estime que 2300 km de couches sédimentaires auraient été expulsés du cratère d'impact tandis que les 32000 km formant la surface du cratère auraient fourni 16000 km supplémentaires de glace pulvérisée au mélange visqueux.

A titre de comparaison, toute la glace présente en hiver dans les Alpes représente 3000 km tandis que le Groenland contient 3 millions de km de glace.

En traversant la glace et en percutant la couche sédimentaire, un objet incident de 30 km - soit deux fois plus grand que la comète de Halley dont le noyau mesure 16 x 7.5 x 8 km - aurait fourni environ 14000 km de silice hydratée dans une proportion égale de sable et d'eau. La plus grande partie des 16000 km d'ejectas seraient retombés localement sur le dôme glaciaire des Laurentides avant le repli des glaciers quelques milliers d'années plus tard.

Si on estime le lit d'aval creusé par ce flot de moraines à au moins 10% de la matière éjectée, 1600 km de débris auraient recouverts 300000 km de l'Amérique du Nord sur une épaisseur de 5 mètres ! Cela correspond à deux fois la superficie de l'état du Michigan ou à la superficie de l'Arizona.

Certains éjectas, les plus lourds, retombèrent à plus de 1300 km du point d'impact, au Nebraska (ouest) et en Géorgie (sud). Les conséquences durent être catastrophiques dans une bonne partie de l'Amérique du Nord.

Certains estiment que les conséquences de cet impact et de ces inondations provoquèrent la disparition de la culture Clovis qui était apparue au Nouveau-Mexique et s'éteignit il y a environ 12900 ans.

Etant donné qu'on retrouve des éjectas de même composition ailleurs dans le monde et notamment en Syrie, on pense qu'au moins trois fragments auraient frappés la Terre à la même époque.

Pour plus d'informations, consultez les analyses réalisées par Georges Howard (1997), celle de Richard Firestone et al. et sa version étendue (2007) ainsi que celle d'Antonio Zamora (2013).

Un lien vers une vidéo de National Geographic sur des traces d'impacts en Namibie (Afrique) et des preuves de multiples impacts récents sur la Terre, selon certains axes assez précis...

Sources : Commission Europeennne, http://www.pnas.org/

http://www.astrosurf.com/luxorion/impacts2.htm

Yves Herbo, Sciences, F, Histoires, 07-2012, MAJ 03-04-2015